// Mai 2025 //

On reprend doucement notre rituel du petit voyage du printemps. Cette année, les planètes sont alignées : ce sera un combiné Saragosse – Madrid sur une petite semaine.

Hébergement bookés, programme préparé… tout se préparait à merveille. C’était sans compter sur ce coquin de sort qui s’est manifesté sous la forme d’un pied de canapé indûment placé sur la trajectoire des orteils de Jo une semaine avant le départ. Crac, ça a fait. “Oh, c’est tout violet”, on a dit.

C’est pas comme si notre idée des vacances, c’était de crapahuter toute la journée dans d’interminables randos urbaines.

Bon, ben… mektoub.

Saragosse

Nous partons de Toulouse à 9h du matin et hop, à peine 98 podcasts plus tard, nous voici arrivés à Saragosse. Notre hôtel est à proximité de la gare (ce détail aura son importance pour la suite du voyage), vraiment 5 minutes à pied.

Les bagages sitôt déposés, nous descendons prendre le bus. Tiens, le ciel s’assombrit. Ah oui dis donc, qu’est-ce que c’est que ces énormes nuages noirs ? Nous venons tout juste de monter à bord du bus n°52 direction le palais de la Aljaferia quand brrrraoum : orage, pluie. Ah. Nous bénéficions d’une accalmie pile au moment où nous descendons, trop cool. Moins cool : le palais est complet pour la journée, plus de billets, il faudra revenir demain.

Hop, souples sur les appuis : modification du planning, nous partons à pied vers le centre historique. 20 minutes de bonheur sous une pluie drue (et sur 3 pieds, donc, si tu suis) : on va probablement oublier l’idée d’être lookés sur nos photos et partir sur des vacances Quechua, comme en Bretagne.

L’occasion de passer devant Fantoba, la plus ancienne pâtisserie-confiserie de la ville. C’est au sein de son atelier qu’ont été créés las frutas de Aragon, fruits confits enrobés de chocolat, spécialité régionale. L’expression “lèche-vitrine” n’a jamais été aussi littérale.

Nous débutons par la visite de la cathédrale San Salvador. Je m’étais fiée au site Turismo Aragon, qui mentionne la gratuité pour plein de monuments : ay, no ! Le ticket d’entrée est à 10€, incluant des entrées supplémentaires dans des lieux que nous n’avons pas prévu de visiter en raison de notre timing assez court.

Au cours des siècles, la cathédrale fut romaine, musulmane, wisigothe puis chrétienne. Les différents styles architecturaux qui la composent témoignent de ces appartenances successives. Nous passons un assez long moment de visite (d’autant que le déluge redouble dehors) ; la cathédrale comporte quelques éléments de style mudéjar, ce qui convoque de jolis souvenirs de notre séjour andalou. Citons notamment une très, très belle et imposante porte intérieure ainsi qu’un mur extérieur, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nous finissons par nous décider à ressortir et traversons la Plaza del Pilar, l’une des plus grandes d’Europe. Nous avions prévu de visiter la Lonja, ancienne bourse du commerce au style gothique et dotée de colonnes et voûtes intérieures apparemment magnifiques, mais dommage : elle était fermée en raison de l’installation d’une expo temporaire.

Étape incontournable alors par la basilique Nuestra Senora del Pilar – dont l’entrée est libre – et qui tient son nom de l’un de ses piliers sur lequel est représentée la Vierge Marie. Selon la légende, elle serait venue rencontrer St Jacques l’apôtre et lui aurait apporté cette colonne sacrée pour qu’une chapelle soit bâtie autour. Ledit pilier n’est pas toujours visible pour les visiteurs (spoiler : notamment ce jour-là, décidément). Cette immense basilique de 130 mètres de long, de style baroque, abrite deux fresques de Goya.

A l’autre bout de la plaza del Pilar se dresse l’impressionnante Fuente de la Hispanidad. Et juste derrière se trouvent les vestiges des murailles romaines, repérées par Jo pour son plus grand plaisir ! Nous avisons également une tour qui semble ouverte au public : bingo, c’est un mirador accessible gratuitement et qui offre une vue à 360° sur la ville depuis le dernier étage.

Pour conclure cette première journée déjà bien remplie, direction El Tubo, le quartier des bar à tapas ! Retour à l’hôtel avec le bus n°32 qui nous laisse devant un parc ambiance crackheads, hyper sympa à traverser la nuit (enfin, c’est toujours moins pire que le retour nocturne, à pied et sans batterie depuis la gare de Naples).

Lendemain, deuxième semi-fail pour l’Aljaferia : arrivés à 11h, 45mn de queue plus tard, nous obtenons des billets pour le premier horaire dispo : 13h ! Pour éviter les allers-retours et pour préserver les arpions de Jo, nous patientons dans le parc à l’ombre des palmiers.

L’occasion d’observer les groupes de touristes qui font des photos, un couple qui promène un potichien dans une poussette (est-ce que j’ai glapi ? Oui.), un papy et une mamie en tenue assortie (mon goal ultime pour quand on sera vieux).

Arrive enfin l’heure de la visite : waow, le palais est magnifique.

Construit au XIe siècle en guise de résidence de loisirs pour les rois du royaume musulman indépendant (une taïfa) de Sarakusta, il est l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture mudéjar aragonaise. Ce “palais de la joie” a connu plusieurs vies, du palais de loisir initial au siège de las Cortes de Aragón aujourd’hui (très surprenant de clôturer la visite par la traversée des couloirs et de la salle du parlement !), en passant par son utilisation en guise de caserne au XXe siècle.

Nous avons doublement de la chance car il y a assez peu de monde en cet horaire déjeunatoire, et que nous parvenons en plus à nous incruster dans quelques visites guidées de groupes. Outre le patio splendide, mention spéciale à la salle réservée à l’héraldique qui nous offre un véritable moment Fun with flags !

Instant étymologie :

Le nom de la ville est le fruit d’une longue évolution. La première origine retracée via des documents historiques et des pièces de monnaie fait état de la ville ibérique de Salduie ou Salduvia. Avec la conversion de Salduie en colonie romaine une dizaine d’années avant Jésus Christ, la ville est renommée Caesaraugusta en l’honneur de l’empereur Auguste (César Auguste de son nom exact). L’arrivée des rois arabes fait encore évoluer le nom en Saraqusta pour aboutir vers le XVIIe siècle à sa forme finale de Zaragoza, francisée en Saragosse.

Changement d’ambiance ensuite : nous longeons l’Ebre que nous traversons par le pont Santiago, nous continuons à longer le fleuve sur son autre rive via un parc plein de pollen qui met une moitié de l’équipe en PLS, pour arriver devant le Puente de Piedra et ses lions que nous empruntons (le pont, pas les lions) (trop dommage) pour revenir au centre historique.

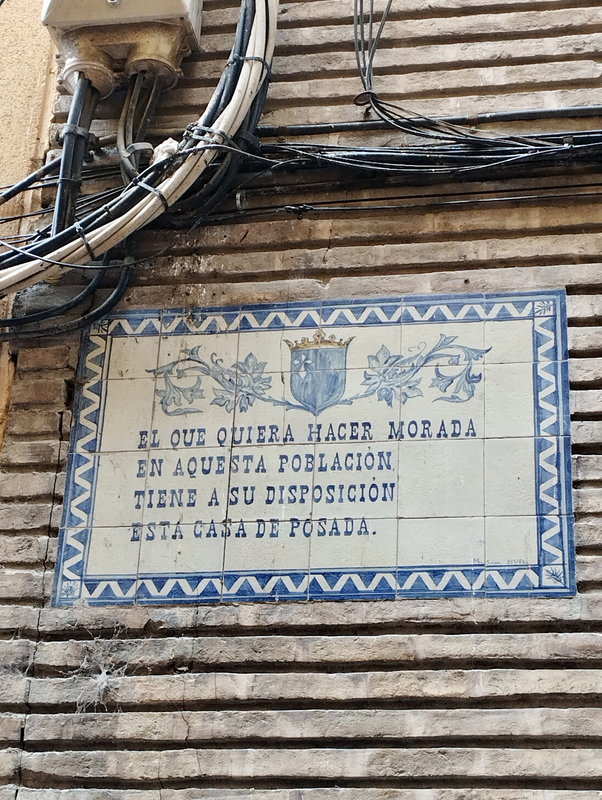

Là, je laisse Jo en terrasse pour accomplir une mission atypique : retrouver l’hôtel / lieu de réception dans lequel ma grand-mère allait fêter le réveillon il y a une soixantaine d’années ! Véritable institution à l’époque, la Posada de las Almas a fermé en 2009 mais sa façade gravée et décorée a, semble-t-il, été préservée.

Démarre alors un jeu de piste pour le retrouver car j’ai une adresse partielle : la rue, mais pas le numéro. Me voici donc partie dans ma quête, nez sur le portable et œil à l’affût d’un indice. J’arrive à un carrefour qui coupe la (longue) (longue longue longue) rue recherchée. Saperlipopette, dans quel sens la suivre ? Le quartier est désert, Google street view ne m’aide pas des masses. Google Maps, lui, m’indique pas mal de Airbnb dans le coin : l’hôtel aurait-il été transformé en loft cosy ?

Pas question de laisser tomber. Je finis par aviser une dame les bras chargés de courses : elle doit certainement habiter le quartier. Elle réfléchit mais ne pense à aucun hôtel dans le coin. Je fais alors défiler les photos sur mon téléphone pour lui montrer la photo de la façade, qu’elle ne reconnaît pas. Un détail attire néanmoins son attention : sur l’une des photos, on voit une guirlande de fanions tendue au-dessus de la rue. Ça, ça lui rappelle la déco récente d’une partie de la rue : direction identifiée !

Je file dans ce sens en ralentissant de temps à autre pour examiner une façade, et à chaque fois j’entends la dame loin derrière moi qui me crie “No, no, adelante !” Et au bout de quelques dizaines de mètres supplémentaires, la voilà ! La Posada de las almas est toujours là, fermée mais l’extérieur est en bon état. La dame qui me rejoint est aussi contente que moi à l’idée d’envoyer les photos à ma grand-mère, qui reconnaît illico l’endroit !

Ma mission accomplie, je me faufile entre les gouttes d’une nouvelle averse pour rejoindre Jo. Nous partons à la recherche de l’église Santa Magdalena, l’une des plus anciennes églises de la ville et qui comporte elle aussi un mur mudéjar remarquable. Nous contournons la Seo (l’autre petit nom de la cathédrale San Salvador), nous passons devant l’Arco de Dean, puis nous arrivons devant l’église dont les portes n’ouvriront que dans une quinzaine de minutes.

J’en profite pour admirer le très beau mur mudéjar, Jo part plus loin dans la rue faire quelques photos de graffs, quand soudain le tonnerre retentit… en 30 secondes, c’est un déluge incroyable qui s’abat sur le quartier ! Je m’abrite sous le porche de l’église avec une dame et son petit-fils : il faut rentrer le ventre, le surplomb n’est large que de quelques centimètres et la pluie est tellement forte qu’elle ricoche dans la poussière et nous crépit jusqu’aux genoux ! Je suis en t-shirt, mon k-way est bien évidemment dans le sac à dos avec Jo, qui arrive justement à la faveur d’une accalmie : ouf, lui aussi avait trouvé un abri de fortune.

Le prêtre arrive à point nommé pour ouvrir l’église. Nous en profitons pour aller nous mettre au sec quelques instants avant de repartir : c’est l’heure des tapas !

Le lendemain matin, petit dej commando-dwich (qui consiste à puiser discrètement dans le buffet de petit dej de l’hôtel pour constituer des sandwiches, à exfiltrer d’un air candide) (oh ça va hein, on l’a tous fait), puis direction la gare pour prendre le TGV direction Madrid. Tu comprends l’importance d’avoir un hôtel proche de la gare ? Jo nous a concocté un séjour en parcours multimodal aux petits oignons. Gros bonus : l’hôtel nous permet – moyennant finances – de laisser notre voiture au parking pendant les trois prochains jours.

A peine sortis de Saragosse, ce sont des champs à perte de vue : l’agriculture aragonaise est répartie entre la production de vin, d’huile d’olive, de fruits et légumes et de céréales. Il nous faut moins d’une heure et demie pour rejoindre la capitale.

Madrid

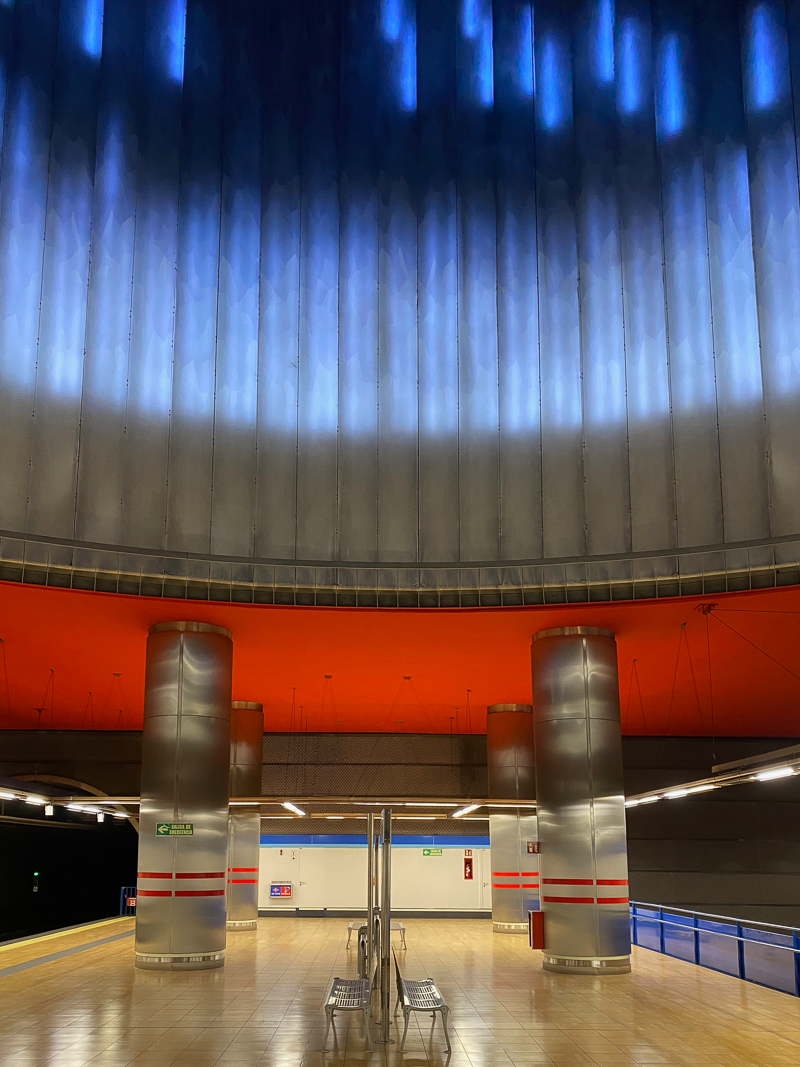

Connaissant la passion de Jo pour les métros (chacun ses déviances), j’ai repéré des petites visites assez confidentielles : la station-musée désaffectée de Chamberi et l’expo historique des métros madrilènes à la station Chamartin. Problème pour Chamberi : pour des raisons de préservation des lieux, les créneaux de visite sont limités à une dizaine de personnes. Lorsque j’ai repéré ces visites, il ne restait plus beaucoup de créneaux horaires disponibles, et surtout il ne restait plus deux places dans le même ; nous sommes donc bookés sur deux créneaux successifs, dont le premier débute assez peu de temps après notre arrivée en gare d’Atocha.

Arrivés à Madrid, c’est un peu sport : je vais déposer les bagages à l’hôtel pour qu’ils ne nous encombrent pas tandis que Jo part prendre son tour de visite de la station Chamberi.

Tout se déroule comme sur des roulettes, timing nickel, nous nous croisons même lorsque le groupe de Jo remonte à la surface avant que le mien ne descende.

Inaugurée en 1919, Chamberi est l’une des huit premières stations de métro de la ville. Au début des années 60, pour accompagner la croissance du nombre de voyageurs, il fut nécessaire d’allonger les trains. Les quais de cette station-là n’étant pas extensibles en raison de leurs formes courbes, elle ferma ses portes en 1966. Dans les années 90, elle servit de lieu de tournage pour des films.

Elle fut rouverte au public en 2008 après restauration. Les métros continuent de la traverser sans s’y arrêter, elle n’est plus aujourd’hui qu’un musée. Les passagers du métro sont habitués à voir des groupes de visiteurs dans la pénombre de cette station fantôme ; il est d’ailleurs interdit de prendre des photos avec flash pour ne pas éblouir les conducteurs.

La visite de Chamberi est vraiment très chouette, le guide est hyper intéressant. A retenir :

- les carreaux sont différents selon leur emplacement sur les murs : on trouve des carreaux de métro (rectangles, biseautés) sur la partie haute pour donner davantage de luminosité en reflétant la lumière, tandis que sur le bas du mur les carreaux sont plats.

- La distance entre deux stations est normalement de 600 mètres ; elle est plus longue entre les stations Iglesia et Chamberi car il y aurait eu trop de dénivelé, le métro était trop lourd pour monter.

- Le métro madrilène roule à gauche car, à l’époque de l’ouverture de la ligne, à Madrid, les voitures circulaient encore à gauche !

- La forme de découpe du mur du quai est inspirée du métro de Paris, avec une frise décorative en émail de bronze et d’argent dont la brillance était destinée à attirer l’attention du passager et donc à le guider inconsciemment vers la sortie de la station quand il descendait de la rame (ça, c’était de l’UX design précurseur)

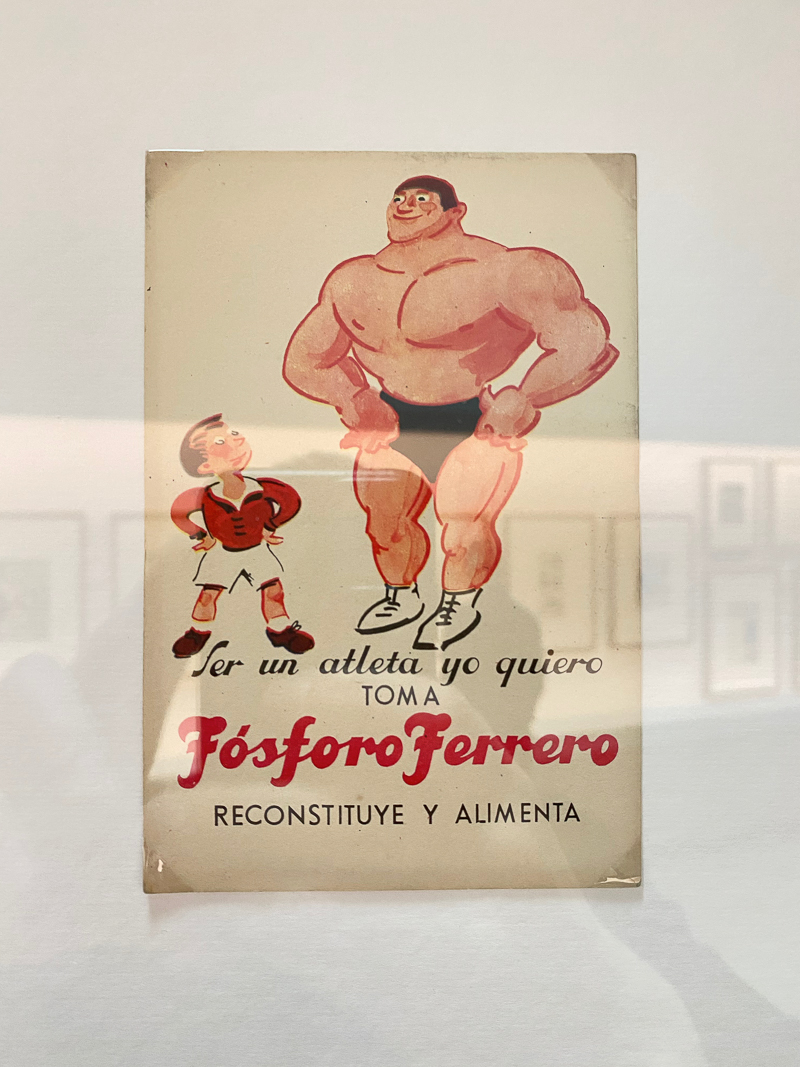

- Les publicités présentes sur les murs étaient intégrées dans le carrelage car la marque n’avait en général qu’une boutique locale, il n’y avait donc pas besoin de modifier les infos ! La location se faisait au mois pour 3 à 5 ans, avec un tarif relatif à l’emplacement sur le quai. Avec l’essor du commerce, dans les autres stations de la ligne elles ont fini par être remplacées par des publicités en papier pour pouvoir être modifiées et remplacées plus facilement.

En sortant, je retrouve Jo confortablement installé en terrasse et nous partons vers la visite suivante, pour laquelle nous avons de la place dans le même groupe et pour cause : à l’arrivée, nous constatons que nous ne sommes que trois !

Une partie de la station Chamartin, toujours desservie, abrite un musée présentant les modèles successifs de rames du métro madrilène, de sa création en… 1919, tu suis ou bien ? jusqu’à nos jours.

Le guide est lui aussi passionné et passionnant. A retenir :

- lors de l’inauguration de la première ligne comportant huit stations entre Cuatros caminos et Sol en présence du roi Alfonso XIII, seuls deux des trois ingénieurs étaient présents. La photo officielle réalisée par les journalistes ne pouvait pas paraître en l’état dans les journaux, d’autant que le roi fermait les yeux. Qu’à cela ne tienne, c’est une version légèrement modifiée qui fut publiée : yeux artificiellement ouverts pour Dormeur, et ajout du troisième larron à la place d’un gars random qui se trouvait là (ah oui, y’avait pas encore Photoshop à l’époque hein)

- Si à l’origine les rames étaient rouges, la couleur de la municipalité de Madrid, la couleur varie à partir des années 60.

- L’amende originale de 5 pesetas pour qui fumerait dans le métro n’a jamais été actualisée tant que la peseta a eu cours ; si en 1919 elle représentait un salaire journalier, l’inflation aidant, elle a fini par ne plus équivaloir qu’à un bonbon.

- Toujours dans les interdictions : il était explicitement interdit de cracher ! Par courtoisie bien sûr, mais aussi pour éviter de contribuer à la propagation de la grande épidémie de tuberculose des années 20.

- Les premières années, chaque wagon de métro arrivait isolément ; pour un meilleur rendement, les wagons ont été ensuite regroupés pour passer aux trains formés, jusqu’à la forme définitive et toujours actuelle de six wagons.

Après un rapide dwich du ghetto sous le crachin de la plaza de Espana, nous poussons jusqu’à l’étonnant temple de Debod. Sa conservation étant menacée, le gouvernement égyptien décida de l’offrir à l’Espagne pour qu’il y soit préservé. En 1969, il a donc été démonté sur son site d’origine puis remonté pierre par pierre à Madrid. Pas de chance ce jour-là, l’intégralité des billets était déjà vendue. Juste derrière le temple, une esplanade offre une jolie vue sur la ville en contrebas.

Nous redescendons alors de la butte pour cheminer vers le palais et la cathédrale, qui se font face. La cathédrale de la Almudena, l’un des édifices religieux les plus importants de Madrid, est consacrée depuis étonnamment peu de temps. Les plans originaux en 1879 projetaient la construction d’une église ; quelques années plus tard, hop changement d’optique : ce sera finalement une cathédrale. Nécessairement plus ambitieux, le projet s’inspire du style gothique français. Le coût du chantier entraîne du retard dans les travaux, qui seront ensuite suspendus par la Guerre civile. A leur reprise, tergiversations au niveau du style : le gothique, oui… mais non.

Nouveau retard dans le projet, reprise des travaux dans les années 50, et enfin : consécration de la cathédrale en 1993 par le pape Jean-Paul II. C’est la seule cathédrale espagnole consacrée par un pape : elle abrite d’ailleurs une relique surprenante contenant quelques gouttes de sang dudit pape, offertes de son vivant.

On peut aussi souligner la beauté de l’orgue, des plafonds peints et de très belles plaques d’argent gravées et ornementées encadrant la niche de la statue de la Vierge, dont on vient respectueusement toucher le pied en lui demandant d’exaucer ses prières.

Juste derrière la cathédrale se trouvent les vestiges des murailles arabes de la ville. L’occasion là encore de faire un…

Point étymologie :

Fondée dans les années 800 par les Omeyyades, la cité de Maŷrit tenait son nom de l’arabe maŷra (cours d’eau) complété par le suffixe -it qui indiquait l’abondance, en référence au nombreux cours d’eau et canaux souterrains qui irriguaient la ville. Le nom a ensuite évolué en Majrit, puis Matrit, avant d’aboutir à sa forme actuelle Madrid. L’étymologie de nom de Madrid a donné lieu à des controverses entre historiens, je relaie ici la documentation présentée devant les murailles.

Avec la chaleur revenue, rien de tel qu’un petit rafraîchissement en terrasse : nous nous arrêtons un moment sur la jolie et très calme petite place de la Paja, avant de remonter jusqu’à la plaza Mayor, noire de monde et assommante de bruit. Deux salles, deux ambiances.

Le lendemain, pour fuir un peu la foule des touristes, nous optons pour la visite de la Bibliothèque nationale d’Espagne. Le bâtiment est magnifique, la façade impressionnante et la partie accessible sans carte de membre également.

En plus de receler des manuscrits et documents d’une valeur historique incroyable, elle abrite aussi l’Hémérothèque nationale qui, grâce à un processus de numérisation commencé en 2007, permet la consultation et la diffusion sur internet de toutes les archives de presse écrite espagnole, moderne et ancienne, conservées à la Bibliothèque.

Enfin, la BNE accueille l’expo permanente El Infierno y las Maravillas (el infierno désigne l’endroit secret dans lequel les bibliothèques cachaient les livres interdits ou les plus précieux). L’expo est très richement documentée, elle se s’articule en un voyage depuis les origines des alphabets et des images jusqu’aux machines qui écrivent l’avenir et propose un superbe design sonore.

L’après-midi, parcours autour du parc del Retiro, repéré notamment pour que Jo puisse y photographier le Palacio de Cristal en écho à la verrière de la Tapada das Necessidades à Lisbonne. Hmpf. En travaux, le Palacio est lardé de palissades, on ne le voit pas.

En sortant du parc, nous nous baladons dans le quartier (huppé, c’est le Kensington madrilène) et apercevons l’extérieur du Prado, du palais de Cibeles et de sa fontaine, de l’église des Jeronimos, du musée naval et du théâtre de la Zarzuela.

Toute cette promenade ne nous dévie pas de notre but ce jour-là : profiter de la gratuité de l’entrée au palais royal sur la plage de 17h à 19h.

A notre arrivée à 16h30, la file serpente déjà sur deux des quatre côtés de la grande esplanade. Pour nous occuper, nous observons un mannequin asiatique faire la moue et poser tandis que ses assistants portent sacs et chaussures de luxe.

Après un peu de suspense, c’est bon, nous entrons et filons droit à l’armurerie (Jo c’est les métros, moi c’est les armures), l’une des plus importantes d’Europe et présentant armures et armes médiévales à profusion. Stop net et immense déception, l’armurerie est fermée à la visite. Elle n’est pas chauffée pour des raisons environnementales. Damn le réchauffement climatique, je n’ai jamais été aussi furax contre les gaz à effet de serre !

Demeure des rois espagnols depuis Charles III jusqu’à Alphonse XIII (yep, celui qui a inauguré le métro), le Palais royal de Madrid est à l’origine une construction arabe, utilisée ensuite ponctuellement par les rois de Castille, avant de devenir la résidence des monarques. Détruit par un incendie en 1734, le palais est entièrement reconstruit, cette fois sur l’inspiration du Louvre. Il n’est aujourd’hui plus habité par la famille royale actuelle.

La visite suit un parcours bien précis, nous traversons une succession de salles aux décorations et usages divers. Un fil conducteur : les dorures (climax dans la chapelle, ah on n’est pas chez les Cisterciens !) et les lions. Vraiment beaucoup de lions.

Notables aussi, la collection de Stradivarius et l’escalier majestueux.

Le lendemain, nous démarrons par un lieu peu fréquenté des touristes : le museo ABC. Le bâtiment a investi l’ancien siège du journal éponyme, lui-même installé à l’époque dans l’ancienne brasserie Mahou !

L’endroit accueille aujourd’hui un centre culturel et une partie muséale dédiée à des expositions temporaires : nous y découvrons une super expo sur l’illustrateur José Robledano. Intitulée Madrid en su tinta, elle retrace le parcours professionnel de Robledano, de ses illustrations militantes pro-socialistes l’ayant conduit en prison à sa deuxième vie de dessinateur publicitaire.

Petite balade ensuite dans le quartier bobo-hipster de Malasaña. Tenant son nom de Manuela Malasaña, héroïne madrilène des révoltes du 2 mai 1808 contre les troupes françaises, le quartier est également associé à la Movida des années 1980, dont il fut l’épicentre.

Aujourd’hui temple de la coolitude, il comporte d’innombrables petites boutiques de créateurs, de commerce équitable, de bars, de tattoo shops… Plutôt très chouette. Nous faisons d’ailleurs un petit stop plaza del Rastrillo pour nous poser en terrasse : un vermouth et une bassine de blanc plus tard, nous voici prêts à repartir (et à manger un peu, quand même !)

En début d’après-midi, nous remontons jusqu’à la plaza Santa Ana pour rejoindre la calle de las Huertas : malheureusement, les travaux qui l’occupent ne permettent pas de lire toutes les citations littéraires dorées incrustées dans le sol.

Un petit papy sympa qui me voit les lire s’arrête pour discuter un moment, trop choups. Jo veille de loin, pas prêt à se laisser chiper sa meuf par un abuelito.

Un peu plus loin, en passant devant la Banco de Espana (non, ce n’est pas là qu’a été tournée Casa de papel : la configuration du lieu et les nécessités du scénario ont contraint la délocalisation dans plusieurs autres endroits de la ville), nous remarquons qu’une expo s’y tient. Chouette occasion d’entrer dans le bâtiment (sans projet de casse, on se calme). L’expo porte sur le temps et présente plein de modèles d’horloges et plein d’autres trucs assez obscurs. C’est sympa mais pas ouf, et finalement on ne voit que très peu de l’intérieur de l’édifice.

Pour apercevoir les grands édifices Metropolis, Telefonico et Carrion, nous empruntons Gran Via, noiiiiiiiire de monde, l’angoisse. C’est l’heure de pointe dans le métro également, il y a un bouchon dans les escaliers de sortie de la station !

Pour notre dernière demi-journée, cap sur le parc Madrid Rio le long de l’Ebre, pour terminer par Matadero : les anciens abattoirs municipaux ont été réhabilités et accueillent aujourd’hui un tiers-lieu, un cinéma documentaire engagé, une école d’animation 3D, une bibliothèque, des salles d’expo… Un lieu vraiment trop cool.

Ainsi s’achève notre petit séjour printanier espagnol : retour à Saragosse en TGV, récupération de la voiture et zou, a Francia !

La playlist du voyage

- I can’t help falling in love with you d’Elvis pendant ma course effrénée dans le métro à l’arrivée à Madrid, sacré contraste

- Falling d’Alicia Keys massacré dans le métro madrilène, fou rire difficilement contenu

- Le Boléro de Ravel au violon électrique devant le palais royal, idem, faut garder son sang froid

- Me perdi en Madrid de Yung Beef (dans le métro, un QR code permet d’accéder à une playlist de 100 chanson à propos de Madrid)

3 kilomètres à pied, ça use, ça use…

- Jour 1 = 6,9km

- Jour 2 = 9km

- Jour 3 = 9,8km

- Jour 4 = 12,4km

- Jour 5 = 9,2km

- Jour 6 = 6,4km

Señoras y señores, applaudissements pour Jo et ses orteils en kit, qui ont admirablement tenu le coup tout le voyage.

Où manger / boire un coup ?

A Saragosse :

7 golpes, notre QG tapas : tortilla à l’oignon, patatas bravas feuilletées, salmorejo avec une boule de glace au chèvre, croquettes de brie, oeuf à l’épinard et à la morue, bao pancetta oignon + une bière et trois verres de Rioja = 44€. C’est vraiment bon, le lieu et les serveurs sont très sympa. Il vaut mieux arriver vraiment tôt car c’est rempli dès 20h.

A noter, terrible déception lorsque Jo m’arrête dans mon projet de vol de nos deux verres à vins gravés du nom de l’établissement. Je le sais, pourtant : il ne faut JAMAIS lui annoncer en amont, il faut se contenter d’exhiber le trophée une fois le larcin accompli.

A Madrid :

Vega : un resto vegan à deux pas de l’hôtel, dégoté par Jo en last minute. Incroyablement bon ! Waow.

Vivari Café au pied de l’hôtel, hyper pratique pour les petits déj. Du bon café et des pâtisseries full sucre / crème / chocolat : le petit dej de champion de Jo.

Casa Luna : pour notre dernière soirée, nous optons pour ce bar à vins recommandé par des amis. C’est parti pour une planche de fromage dont un brebis truffé et un fromage fumé incroyables, accompagnée d’une bonne bouteille !

Lab 84 pour une très bonne pizza dans le tiek.

Et évidemment, un stop a San Gines pour goûter les churros avec chocolat chaud : timing parfait, nous trouvons une table directement. Les churros sont très bons, et le chocolat chaud est tellement solide que la cuillère tient toute seule dedans !